Die Bauchstücke

Um dem Boden des Schiffes seine unverrückbare Form zu geben, benötigten die Lieger und die Auflanger noch ein zusätzliches Bindeglied. In der Kimm wurden Bauchstücke im Bereich der Trennung Lieger/Auflanger platziert. Die Nordholländer nannten diese Kimmstützen auch Sitzer. Die Tiefe in Schiffsquerrichtung entsprach den Abmessungen der jeweiligen Lieger/Auflanger. Die Breite in Schiffslängsrichtung richtete sich nach dem verbleibenden Zwischenraum der Lieger/Auflanger zueinander. Man wollte in der Kimm eine durchgängige Holzlage ohne Zwischenräume erhalten. Die Bauchstücke wurden laut Besteck 5 Fuß (1415 mm) überlappend eingebaut.Die Spantstützen

Oberhalb der Bauchstücke wurden die Spantstützen gesetzt. Sie gaben dem Schiff oberhalb der Wasserlinie die nötige Form. Doch bevor der Schiffbauer sie einbaute, wurde die Lage und Größe der Stückpforten auf dem Scheerstrook angezeichnet. Die Tiefen der Stützen in Schiffsquerrichtung ergaben sich aus den zuvor gemachten Angaben. Auch hier wurde die Verjüngung des Materials in Schiffslängsrichtung so vorgenommen wie in Querrichtung. C.van Yk beendet dieses Kapitel mit dem Hinweis, dass alle Materialien des Schiffes nach achtern, vorne und oben dünner werden sollten.Die Wegerung

Nachdem alle Spanten in das Schiff eingebracht, zusammengefügt und auf dem Kiel beziehungsweise Vorsteven befestigt waren, sollte der Meister einen prüfenden Blick auf das bisher geschaffene richten. Oft, so C.van Yk, wäre es vorgekommen, dass die Knechte ihre Arbeit nicht in allen Bereichen sauber ausgeführt hatten. Ferner konnte es durchaus passieren, dass die Senten durch das Gewicht der eingebrachten Lieger, Auflanger etc. ihre Form verändert hatten. Hier war es dann angebracht, den Bereich neu zu straken und sowohl die Spanten als auch die Senten erneut zu fixieren. Nachdem die Senten ihre vorherige Lage wieder eingenommen hatten, konnte mit dem Einbringen der Wegerung begonnen werden.Das Kielschwein

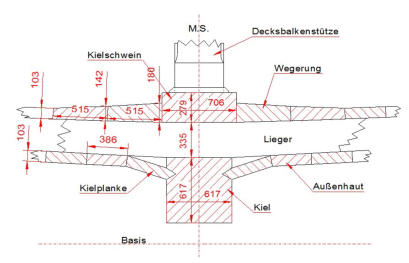

Eines der wichtigsten Elemente der Wegerung war zweifellos das Kielschwein. Seine genaue Höhenlage richtete sich nach der Oberkante der Lieger im Bodenbereich auf Mitte Schiff. Nach achtern und vorne änderte sich der Strak von einem beinahe geraden in einen leicht ansteigenden Verlauf. Dieser Verlauf war abhängig von der Form des Unterwasserschiffes. Bei einem schnellen und damit meistens schlanken Unterwasserschiff würde das Kielschwein in stärkerem Maße ansteigen als bei einem langsamen und damit mehr völligerem Unterwasserschiff. Als Faustregel empfahl C.van Yk, dem Strak des Kielschweins nach achtern mit seiner Unterkante der oberen Naht der Kielplanke folgen zu lassen. Dieses hatte natürlich Grenzen, da die Formen der Piekstücke, Exter und Stecher das Kielschwein nicht immer bis ganz nach achtern zuließen. Hinzu kam, dass die erforderlichen Materialtiefen der Bauteile in Schiffsquerrichtung nicht verringert werden durften. Das Kielschwein wurde in seinen Einzelteilen, zwei oder drei, durch die freigelassene Öffnung im Hinterschiff in das Schiffsinnere eingebracht. Für die vertikale Höhe waren nach C.van Yk zwei Drittel der Stevenstärke ein gutes Maß, die Tiefe in Schiffsquerrichtung allerdings richtete sich wiederum nach dem auf der Werft vorhandenen Material. Es sollte allerdings nicht zu breit genommen werden. Eine konkretere Aussage lieferte hier das Besteck der Eendracht. Die Höhe sollte bei 11 Daumen (283 mm), die Tiefe bei 2 ½ Fuß (706 mm) liegen. Interessant war in diesem Zusammenhang die Befestigung des Kielschweins. Hölzerne Bolzen wurden durch das Kielschwein in die darunterliegenden Bauteile getrieben. Eiserne Bolzen gingen hingegen sowohl durch das Kielschwein als auch durch die Bodenspanten bis in den Kiel.

Kielschwein

Nr.

L

[F]

K

t

[F D]

K

h

[D]

2

125‘

20“

9“

3

130‘

23“

10“

4

130‘

23“

10“

5

130‘

24“

10“

6

130‘

2 ½‘

9“

7

130‘

2 ½‘

9“

8

130‘

2 ½‘

9“

9

130‘

24“

10“

10

130‘

24“

10“

11

130‘

2 ¼‘

9“

12

135‘

2 ½‘-2 ¾‘

9“

13

14

136‘

2 ½‘

9“

15

136‘

2 ½‘

9“

16

140‘

2 ½‘

9 ½“

17

140‘

2 ½‘

9 ½“

18

145‘

2 ½‘-2 ¾‘

10“

19

20

150‘

2 ½‘

11“

21

150‘

3‘

1‘

22

150‘

2 ½‘

10“

23

150‘

2 ½‘

10“

24

156‘

2 ½‘-2 ¾‘

10“

25

156‘

2 ½‘-2 ¾‘

10“

26

160‘

3‘

1‘

27

165‘

2 ½‘

12“

28

165‘

2 ½‘

12“

29

170‘

2 ½‘-2 ¾‘

12“

30

170‘

2 ½‘-2 ¾‘

12“

31

170‘

2 ½‘-2 ¾‘

12“

Nr. =

Besteck-Nr. in der Übersichtstabelle in Kapitel 1

L =

Schiffslänge

K

t

=

Tiefe des Kielschweins in Schiffsquerrichtung

K

h

=

Höhe der Kielschweins

Alle Maßangaben beziehen sich auf das

Amsterdamer Fußmaß mit 11 Daumen.